国内レポート

2013年のスタンド・アップの結果を外務大臣政務官へ報告

スタンド・アップ テイク・アクション2013の参加者を代表して、3人の参加者が外務省の石原宏高外務大臣政務官に活動報告をし、今年のスタンド・アップの結果と、「より良い世界をつくるためのスローガン」応募作品一覧を手渡しました。

写真左から、石原外務大臣政務官

スタンド・アップ参加者代表の西田真帆さんと川崎優里奈さん(東京国際大学)

西原龍哉さん(浄土真宗本願寺派天真寺の副住職)

そして鶴見和雄さん(「動く→動かす」の運営委員会議長、プラン・ジャパン専務理事)

これは、2013年12月3日(火)に外務省で開かれた、NGO・外務省定期協議会の連携推進委員会という会議の中で行われました。この会議には、外務省職員、NGOスタッフなど、70名ほどの人々が参加。その中で10分ほどでしたが、報告&手渡しを行いました。

報告では、まずは鶴見議長より、2013年のスタンド・アップの全体的な報告が行われました。そのあとに西田さんと川崎さん、そして西原さんからそれぞれの活動報告が行われ、最後にMDGs達成とより良いポストMDGs策定に向けた日本政府の一層の努力をお願いし、写真にあるような手渡しとなりました。

東京国際大学の西田さんと川崎さんは、「興-kou-」という学生団体に所属し、大学内のいろいろなサークルや人々に働きかけ、その結果合計で500人以上がスタンド・アップに参加することができました。

今回の報告によれば、サークルを中心に回って参加を依頼し、世界の貧困問題についてより深く考えてもらえるように、自分の思いや世界の貧困に関するメッセージを書いてもらい写真を撮影したそうです。例えば手話サークルは、スマイルとオール・フォー・ワン、一人のためにというメッセージを書き、手話でアイ・ラブ・ユーを意味する手の形を作り、世界の人々へ愛を示して参加しました(下の写真左)。また音楽サークルのふたりは、エコキャップ活動をするという実際のアクションを書いて参加しました(下の写真右)。

西田さんは感想として、活動に参加したサークルや活動はさまざまですが、一人一人が世界の貧困問題解決のためにという強い思いを抱き、アクションを起こしていくということ、自分の思いを形にするということに、とても意義を感じた、と話していました。

今回スタンド・アップ参加が初めてという川崎さんは、世界の貧困に対して何かしたい思いがあっても、何をしたらいいのか分からないという学生にとって、スタンド・アップは大きな一歩になる活動だと感じたとのことでした。みんなに声をかけ、みんなの心が動いていくことに意義を感じ、それによって川崎さん自身の意志の再確認にもなり、日本政府の方々にぜひがんばってほしいと感じたそうです。

今後「興-kou-」では、より多くの人に世界の貧困の現状を知ってもらうため勉強会を実施し、それぞれが行動することを目指した活動にしていきたいと考えているそうです。

そしてその次には天真寺の西原さんが報告をしました。西原さんはお彼岸の法要でスタンド・アップをし、伝統的な地域コミュニティを巻き込む機会を作り、フォトコンテストで「ご当地賞」を受賞しました。

天真寺は、アーユス仏教国際協力ネットワークというNGOを通じて社会活動を行っており、東日本大震災復興支援の市や世界各地のフェアトレード商品の販売もしているそうです。そこには、お寺というものが地域や世界の人々とつながる場でありたいという願いがあるそうですが、その根底には、あらゆるものがかかわりあい支えあって存在し、すべてはつながっているという仏教の教えのひとつ「縁起」があるそうです。現代社会では不足しがちなこのつながりを取り戻すことに意義を感じ、それが社会活動につながっていると説明していました。

今回の天真寺でのスタンド・アップの参加者は、秋のお彼岸法要のお参りに参加した方々で、今回この活動を初めて知った方がほとんどだったそうです。しかし今回貧困の現実を知り、一緒に行動をしたことで、小さいながらも確かな一歩を踏み出せたと西原さんは感じているそうです。今後もお寺を拠点として、世界の現状を知るような機会を提供していきたいとのことでした。

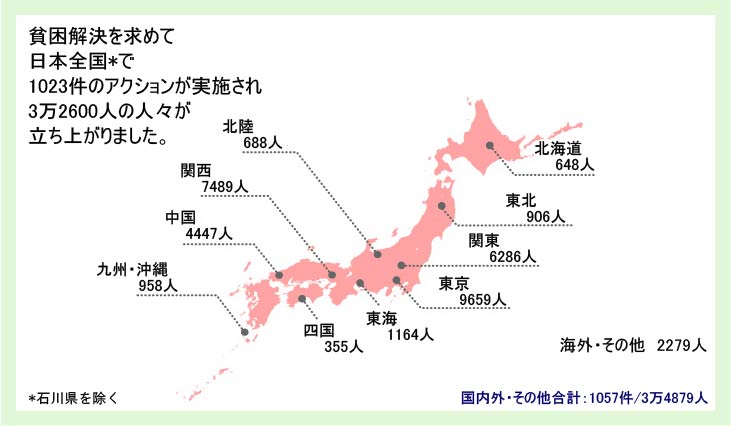

最後には鶴見議長が外務省側の参加者に対して、スタンド・アップに参加した3万4879人(2006年から累計で22万人以上)の人々の思いを深く受け止めほしいこと、そしてMDGs達成に向けた支援を加速し、効果的に問題を解決していけるようなポストMDGsの策定に向け、日本政府のより一層の取り組みをお願いしたい旨述べ、写真のようにスタンド・アップ2013の報告書と「より良い世界をつくるためのスローガン」応募作品一覧を石原外務大臣政務官に手渡しました。

石原外務大臣政務官は多忙でこの手渡し直後に退席し、コメントはいただけませんでしたが、スタンド・アップ代表者3人と鶴見議長の話に大きくうなずきながら耳を傾けていました。

イベントピックアップ

今年も期間中にさまざまなイベントやスタンド・アップが実施されました。主なものをここでご紹介します。最後に★印のある説明文は、写真をクリックするとブログ(外部とあるものはそれぞれの団体のブログ)にジャンプします。

スタンド・アップのフォトコンテストについてはこちらをご覧ください。